Prof. Dr. rer. nat. Katrin Salchert

Professur

Naturstoffchemie

Inhaltliche Schwerpunkte

Die Professur Naturstoffchemie befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Stoffwandlung belebter Materie, d.h. mit der organischen Chemie biologischer Transformationen und deren ex vivo Anwendung. Inhaltliche Schwerpunkte umfassen neben den Grundlagen der organischen Chemie die Biosynthese relevanter Verbindungen lebender Materie, die enzymgestützte Stofftransformation auch außerhalb von Organismen sowie die Verwendung von Biopolymeren für das Materialdesign und für Grenzflächenfunktionalisierungen.

Prof. Dr. rer. nat. Katrin Salchert

- S 428

- +49 351 462 2538

Sprechzeiten

Ab März 2026 dienstags 11.30 - 12.30 Uhr oder nach Vereinbarung

Enzymkatalysierte Transformation

Der ex vivo Anwendung von Enzymen in stoffwandelnden Prozessen auch außerhalb lebender Organismen kommt aufgrund einer ökologisch vorteilhaften Reaktionsführung eine besondere Bedeutung zu. Für die häufig erforderliche Gewährleistung kontinuierlich ablaufender Umsetzungen stellen immobilisierte Enzyme das Mittel der Wahl dar. Bei der Herstellung entsprechend funktionalisierter Träger erfolgt stets eine Optimierung der Enzymimmobilisierung in Abhängigkeit vom Anwendungsfall mit Bezug zu dem verwendenden Enzym sowie Trägermaterial. Die Quantifizierung der immobilisierten Proteinmenge, die zugehörige Enzymaktivität sowie die zeitabhängige Stabilität des gewonnenen Trägers bilden wesentliche Parameter zur Bewertung der Enzymfixierung.

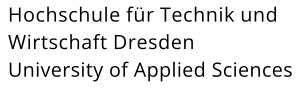

Das verstärkte Auftreten von persistenten synthetischen organischen Kohlenstoffverbindungen (SOCs) in Oberflächengewässern, Klärabläufen und im Abwasser ist in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus von Öffentlichkeit und Forschung getreten. Insbesondere für die Trinkwassergewinnung mittels Uferfiltration und Grundwasserinfiltration sind vergleichsweise hohe Mengen an anthropogen eingetragenen Verunreinigungen ein ernst zu nehmendes und immer drängenderes Problem der chemischen Belastung unserer Oberflächengewässer. Da viele dieser Substanzen - vor allem pharmazeutische Wirkstoffe - u.a. aufgrund ihrer Polarität mit der herkömmlichen Abwasseraufbereitungstechnologie nicht oder nur unzureichend entfernt werden können, werden bereits Zusatzverfahren getestet und z.T. eingesetzt, um eine Anreicherung problematischer Verbindungen im aquatischen Ökosystem zu vermindern. Viele dieser zusätzlichen Methoden zur konventionellen Abwasserreinigung zeichnen sich allerdings durch eine hohe Wartungsanfälligkeit und oftmals einen großen Energiebedarf aus.

Einen vielversprechenden Ansatz zur Behebung der dargestellten Problematik stellt die Verwendung oxidativ wirkender Enzyme wie z.B. Meerrettichperoxidase oder Laccase zur Erzeugung geeigneter Immobilisate durch Funktionalisierung poröser Trägermaterialien dar. Die Funktionalität des Ansatzes kann an verschiedenen Trägermaterialien für Verbindungen mit ökotoxikologischem Potenzial wie Diclofenac, Ethinylestradiol sowie Bisphenol A nachgewiesen werden. Exemplarisch nachgewiesen ist die Funktionalität des Ansatzes durch Laccase-katalysierte Transformation der genannten Verbindungen an verschiedenen Trägermaterialien, hier an Basotect. Die kovalente Immobilisierung des Enzyms erfolgt dabei u.a. über eine reaktive polymere Zwischenschicht.

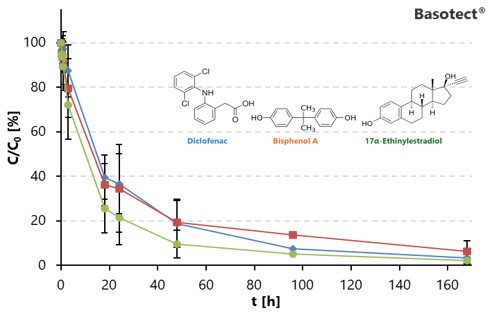

Die Unterbrechung von Kühlketten von Lebensmitteln ist für den Verbraucher in der Regel nicht sichtbar und schafft daher potenziell Unsicherheiten in Bezug auf den Frischegrad insbesondere tiefgekühlter Lebensmittel. Mittels immobilisierter Enzyme lassen sich derartige Ereignisse über intelligenten Etiketten visualisieren, da die Aktivität von Enzymen im tiefgekühlten Zustand minimal ist und das zur Reaktion benötigte Wasser im gefrorenen Zustand in die Reaktion nicht eingreifen kann, so dass de facto keine enzymatische Umsetzung stattfindet. Wird die Temperatur ausgehend von -18 °C erhöht, erfolgt infolge des Auftauens des Systems die Initiierung einer enzymatischen Reaktion, was beispielsweise durch entsprechende optische Indikation sichtbar gemacht wird.

Im gezeigten Beispiel wurde ein Prototyp bestehend aus an Cellulose immobilisierter Urease mit Harnstoff als Substrat und Bromthymolblau als Indikator entwickelt, der (unerwünschte) Auftauprozesse über einen Farbwechsel visualisiert. In Abhängigkeit von der immobilisierten Enzymmenge kann das Auftauen eines Tiefkühlprodukts entlang gut erfassbarer Zeiträume indiziert werden. Potenzielle Anwendungsfelder werden außer im Lebensmittelhandel u.a. für die Handhabung medizinischer Produkte (z.B. Arzneimittel) gesehen.

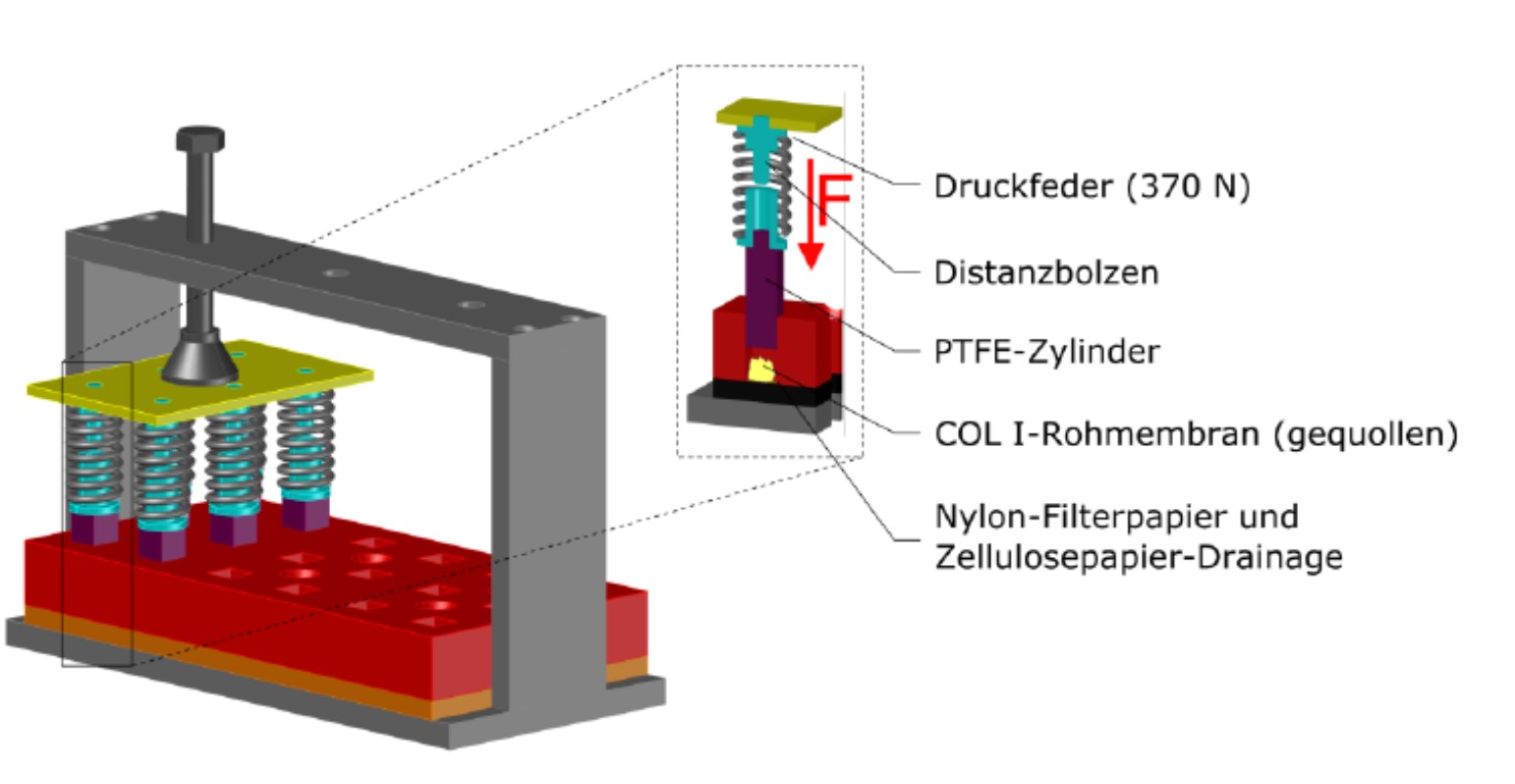

Collagenbasierte Zellkulturträger

Collagen Typ I ist ein häufig vorkommendes Protein der tierischen Extrazellulärmatrix und interagiert mit mehr als 50 verschiedenen Verbindungen, insbesondere weiteren Biopolymeren wie beispielsweise Glykosaminoglykanen. Aufgrund dieser Eigenschaften sowie der Fähigkeit zur in vitro Rekonstruktion seiner natürlichen fibrillären Struktur, ist Collagen Typ I für die Präparation von Zellkulturträgern in besonderem Maß geeignet.

Lehre im Sommersemester 2026

Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden wesentliche Mitspieler des Primärmetabolismus von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen hinsichtlich ihrer chemischen Struktur sowie ihrer physiologischen Funktion behandelt. Darüber hinaus werden Kenntnisse insbesondere zu Biopolymeren aus dem Sekundärmetabolismus und deren Verwendung als nachwachsende Rohstoffe vermittelt.

Für einen Einstieg in die Chemie der Biomoleküle erfolgt zu Beginn der Vorlesungsreihe im SoSe eine Wiederholung zu verschiedenen Aspekten der organischen Chemie (funktionelle Gruppen, Reaktivitäten, Stereochemie etc.), so dass alle Teilnehmenden am Modul einen vergleichbaren Wissenstand erhalten. Nach Vermittlung theoretischer Grundlagen folgen im WiSe ein Labor- und ein Übungsteil.

Die Vorlesung im SoSe wird als Präsenzveranstaltung angeboten, kann aber auch gestreamt werden.

Link zum Kurs: https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/52864352260/CourseNode/1768966790005616009

Einschreibung bis 15. März 2026 erbeten

Im Rahmen der Lehrveranstaltung lernen Studierende die Möglichkeiten und den Einsatz von Biokatalysatoren zur Stoffwandlung organischer Substrate kennen und können daraus Strategien für den (industriellen) Einsatz der Technik ableiten. Dabei werden wesentliche Grundlagen der Biokatalyse vermittelt, der Fokus liegt jedoch auf der Erörterung praktischer Beispiele. Durch praktische Anwendungen werden die Teilnehmenden des Moduls in die Lage versetzt, präparative sowie quantitative und qualitative analytische Methoden für die Protein- bzw. Enzymimmobilisierung anzuwenden.

Die Lehrveranstaltung richtet sich an Studierende, die generell am Thema Biotransformation interessiert sind, die aber auch einen Fokus auf nachhaltige, ökologisch vorteilhafte Methoden zur Herstellung neuer Materialien mit biokatalytischen Eigenschaften richten wollen.

Die Lehrveranstaltung gliedert sich in einen theoretischen Teil im SoSe (Vorlesung) und wird durch Übungen/Exkursionen/Praktika im WiSe ergänzt.

Die Vorlesung im SoSe wird als Präsenzveranstaltung angeboten, kann jedoch auch gestreamt werden.

Link zum Kurs: https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/52864352262/CourseNode/1768966790164113009

Einschreibung bis 15. März erbeten