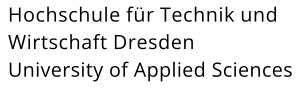

Skoliosekorsett in modischer Form

Designer der HTW Dresden entwickelten mit europäischen Partnern eine Orthese aus neuen Verbundwerkstoffen, die auch offen getragen gut aussieht.

Skoliose ist eine Verkrümmung der Wirbelsäule, die oft bereits im Kleinkindalter beginnt. Reicht die Behandlung durch Physiotherapie nicht aus, müssen die Betroffenen – meist in den Jahren der Pubertät – beinahe permanent und jahrelang ein Korsett tragen, um die Asymmetrie im Rücken zu bekämpfen. In dem europäischen Projekt MBrace untersuchte ein interdisziplinäres Forschungsteam von April 2022 bis Juni 2025 neue Ansätze, um die Skoliosekorsett-Therapie angenehmer zu gestalten. Dazu zählte die Entwicklung eines innovativen Korsetts aus modernen Verbundmaterialien, dasnicht nur einen verbessertem Tragekomfort bietet, sondern sich auch stärker an den Bedürfnissen der jugendlichen Patientinnen und Patienten orientiert. An dem Vorhaben waren Forschende aus Belgien, Polen und Sachsen beteiligt, darunter die Fakultät Design der HTW Dresden.

In den drei Forschungsschwerpunkten verbanden sich Design und Medizintechnik: Das Institut für Biomedizinische Technik der TU Dresden (IBMT), gleichzeitig Gesamtkoordinator von MBrace, entwickelte ein neues patientenfreundliches, therapiebegleitendes Diagnoseverfahren, das regelmäßiges Röntgen überflüssig macht. Am Leibniz Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF) und bei den belgischen Partnern, der Non-Profit-Organisation Sirris sowie dem Unternehmen Isomatex, wurden Materialien und Materialverbünde erforscht, die geringes Gewicht mit Flexibilität kombinieren. Aufgabe der HTWD war das Design und die designtechnische Optimierung einer innovativen Korsettkonstruktion. Die Expertise der Universität Kielce (Polen) in der Skoliose-Behandlung ermöglichte es, die verschiedenen Ansätze zu diskutieren und an Patientinnen und Patienten heranzutragen.

Die menschliche Komponente

„Unser Part war es, das neuartige Korsett so zu gestalten, dass es nicht nur von den zumeist jugendlichen Betroffenen akzeptiert wird, sondern zugleich einem negativen Körperbild und der damit einhergehenden Stigmatisierung entgegenwirkt“, erläutert Professor Peter Laabs von der Fakultät Design, der das Projektteam an der HTW Dresden leitete. „Dabei standen wir vor der Herausforderung, die verschiedenen Denkweisen und Forschungsergebnisse unserer Partner zu integrieren und gleichzeitig der menschlichen Komponente im Projekt Gewicht zu verleihen.“

Neben den neuen Materialansätzen und ästhetischen Gesichtspunkten waren beim Entwurf der Korsettstruktur weitere Anforderungen zu berücksichtigen. „Für die innovative Diagnostik des IBMT muss die Wirbelsäulenpartie der Orthese offen sein, was die korrigierende Wirkung aber nicht beeinträchtigen darf“, so Peter Laabs. „Sie sollte leicht, fest, in eine bestimmte Richtung aber auch flexibel und bei all dem möglichst bequem sein.“

Sichtbar und bequemer

Ein Skoliosekorsett wird traditionell meist unter der Kleidung versteckt. Gemeinsam mit den Partnern entwickelte das Designteam der HTWD ein Korsett, das sich nicht verstecken muss, sondern selbstbewusst gezeigt werden kann.

Entstanden ist ein ästhetisch ansprechendes Modell aus leichten Verbundmaterialien, das über einem enganliegenden Oberteil offen sichtbar zu tragen ist. Es stellt den bisherigen, oft als hässlich empfundenen starren Kunststoffschalen ein positives Konzept mit verbessertem Tagekomfort entgegen. Die vergleichsweise offene Stützstruktur, die durch den Einsatz der neuen Werkstoffe möglich ist, bewirkt eine bessere Luftzirkulation und verringert Scheuerstellen. Eingebaute Scharnierelemente ermöglichen eine Beugung des Rumpfes.

Anhand eines Prototyps der alternativen Korsettkonstruktion wurde an der Universität Kielce die Akzeptanz bei der jugendlichen Zielgruppe erkundet. Nach Abschluss des Projekts beginnen Test mit maßgeschneiderten Modellen an Patientinnen und Patienten.

Im Rahmen der konzeptionellen Überlegungen entstanden darüber hinaus alternative Ansätze in Richtung eines interaktiven smarten Korsetts, das Betroffenen hilft, durch entsprechendes Muskeltraining einem Fehlstand selbst frühzeitig entgegenzuwirken. Damit könnten physisch aufwändige Konstruktionen möglicherweise gänzlich obsolet werden. Weil die Projektlaufzeit für tiefergreifende Ergebnisse hierzu nicht ausreichte, müssten diese Ansätze in weiterführenden Studien erforscht werden.

Gefördert wurde das Projekt MBrace durch das EU-Programm für Forschung und Innovation (RL EuProNet/M-ERA.NET). Die Projektförderung für die HTW Dresden beläuft sich auf 270.000 Euro. Diese Maßnahme wurde mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.